세상의 모든 기업은 적어도 한 가지 이상의 사업을 가지고 있습니다. 작은 스타트업부터 대기업에 이르기까지 기업을 성장시키고 지탱하는 사업 모델이 존재하는 것이죠. 여러 개의 사업을 보유하고 있다면 사업은 주력 사업과 비주력 사업으로 세분화됩니다. 그리고 ‘약방에 감초’처럼 기업은 신사업 조직을 보유하고 있습니다.

기업에 신사업이란 애초에 존재할 수 없다.

사실 신사업은 근래에 만들어졌거나 중요해진 조직은 아닙니다. 기업은 본질적으로 성장을 해야 하기에 끊임없이 사업 거리를 찾아야 합니다. 그리고 투자를 해야 하죠. 기업이 왜 성장을 해야 하나라고 반문하실 수도 있을 것입니다.

그 이유는 단순합니다. 기업이 직원들의 고용을 유지하기 위해서라도, 새로운 고용을 창출하기 위해서라도, 그들의 월급을 매년 올려 주기 위해서라도, 그리고 투자를 한 투자자에게 최소한의 수익을 돌려주기 위해서라도 기업은 성장해야 하죠.

제가 소속된 LG그룹도 럭키 치약에서, 브라운관 TV로, 전자제품으로, 그리고 통신에서 IT 서비스에 이르기까지 그룹의 역사가 곧 신사업의 역사와 같다고 볼 수 있습니다. 그런 면에서 볼 때 신사업의 영역이 기존 기업의 활동과 전혀 다른 새로운 일이라 정의하는 것은 맞지 않는다고 생각됩니다. 기업은 애초 생존과 성장을 위해 새로운 사업을 해야 하는 게 본질적인 숙명이니까요.

그런데도 왜 신사업이라는 단어가 더 많이 쓰이고 신사업 조직이 중요해지고 있을까요? 그리고 단순히 신사업 팀을 유지하는 것을 넘어 사내벤처, 오픈 이노베이션, 인수 합병 등 다양한 신사업 방법이 시도되는 것일까요?

그것은 바로 경쟁의 시장에서 기업의 성장과 퇴보라는 운명을 가르는 시간이 점점 단축되고 있기 때문입니다. 그렇기에 기존 사업에 주력하는 것도 중요하지만, 시장과 고객 그리고 대체 기술의 등장에 기업이 관심을 기울일 수밖에 없는 것이죠. 그 첨병의 역할을 하는 것이 바로 신사업이며 신사업 전담 조직이라 할 수 있습니다.

성장과 퇴보의 운명을 가르는 시간이 짧아지고 있다.

필름 카메라를 기억하시나요? 이제 디지털 카메라도 불필요할 정도로 스마트폰 카메라가 일상의 모든 사진을 담아내는 시대이지만 한때 필름 카메라는 누군가의 추억과 행복, 그리고 사랑을 담아내는 소중한 필수품이었습니다. 그 필름 카메라에는 코닥(Kodak)과 후지(Fuji)라는 익숙한 브랜드가 있었죠.

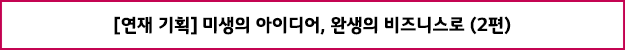

두 기업의 공통점은 필름 카메라의 지배적 사업자였다는 것과 디지털 카메라의 대중화로 큰 위기를 맞닥뜨려야 했습니다. 특히 코닥은 1888년에 세워져 100년 이상 필름 시장의 세계 최강자로 군림했습니다. 전성기 시절에 미국 필름 시장 점유율이 90%에 달할 정도였으니까요. 후발주자인 후지필름도 필름 카메라 고도성장의 혜택을 누리게 됩니다.

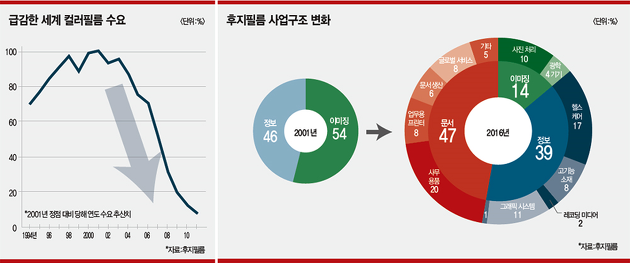

그러나 두 기업의 운명은 디지털 카메라의 대중화, 즉 필름 카메라 시장의 퇴보에서 시작됩니다. 후지필름은 대대적인 구조조정과 사업 다각화에 주력하게 됩니다. 사업 다각화의 원칙으로 본업과의 연관성과 기존 기술의 활용에 초점을 맞춰 전자 소재, 화장품, 의약품, 의료기기 등 다양한 사업에 진출하게 됩니다.

그리고 2015년에는 매출 2조 4926억 엔, 영업이익 1723억 엔을 기록하며 역대 최고 실적을 갈아치우게 됩니다. 필름 사업은 접었으나 사명은 그대로 유지할 수 있었고, 안정적인 포트폴리오를 보유한 우량 기업으로 거듭나게 됩니다.

그렇다면 필름 시장 지배 사업자였던 코닥은 어떻게 되었을까요? 아이러니하게 코닥은 세계 최초로 디지털 카메라를 만들어낸 기업입니다. 그러나 디지털 카메라에 의해 2012년 파산 신청을 하며 기업의 역사에서 사라지게 됩니다. 결론적으로 주력 사업이었던 필름 카메라 사업에 미련을 못 버리고 사업을 활성화하려다 시기를 놓치게 되고 새롭게 진행하려는 이미지 인쇄업이라는 신사업도 실패하게 됩니다.

역사적으로 이렇게 전략적 선택이 기업의 운명을 가르는 사례는 많죠. 스마트폰의 등장으로 노키아가 몰락하게 된 것도 잘 알려진 사례입니다. 그런데 여기서 주목해야 할 것은 이렇게 기업의 생존과 퇴보를 가르는 변곡점이 점점 짧아지고 있다는 것입니다.

과거 경쟁의 범위가 업종이나 지역의 경계가 뚜렷했기에 그 경계로 기업이 일정 부분 보호를 받을 수 있었으나, 이제 IT, 물류, 운송, 통신 기술의 발달로 업종과 지역의 경계가 파괴되고 있기 때문이죠. IT 기업이 운송업과 숙박업에 뛰어들고, 유통 기업이 IT 산업에 뛰어드는, 그러다 보니 무한 속도의 경쟁이 이뤄지고 기업의 생존과 퇴보를 가르는 운명의 시점이 초 단위로 빨라지게 되는 것이죠.

거시경제의 위기나 내부의 방만한 운영으로 기업의 운명이 결정되기보다 예상치 못한 영역에서의 경쟁자가 시장을 잠식하고 위기로 몰아가는 사례들이 점점 늘어나고 있는 것입니다. 우버와 카카오 드라이버가 택시 운송업 시장에 일으켰던 큰 혼란이 대표적 사례라 할 수 있죠.

언제, 누가, 어떻게 신사업을 하느냐의 딜레마

이렇게 경쟁 환경의 변화로 인해 신사업은 이제 생존과 성장을 위한 필수 영역이 되고 있음에도 여전히 기업은 ‘언제, 누가, 어떻게 해야 하느냐?’라는 고민을 하고 있습니다. 기업이 급속하게 성장하는 시점에는 ‘신사업이 필요하다.’라고 인식하지만 ‘기존 사업이 잘 되는데 여기에 집중해야지.’라는 효율성의 원칙에 의해 자원과 시간을 주력 사업에 쏟게 됩니다.

수요의 한계나 경쟁의 등장에 의해 정체와 퇴보가 시작될 때 신사업의 필요성을 역설하게 되고 조직을 만들고 투자를 하게 되죠. 자원이 부족한 시점에 신사업에 자원을 쏟아야 하고, 신사업이 주력 사업을 보조할 만큼 성장할 때까지 시간을 기다려야 합니다. 그러다 실패라도 하게 되면 자원과 시간의 문제는 더 심각하게 되죠.

성장의 시점에 일부의 자원과 충분한 시간을 투자해야 하는데 대부분 기업을 그러하질 못하게 됩니다. 즉, 신사업의 시점이 현실적인 상황과 이론적 상황 간에 큰 간격이 존재하게 되는 딜레마에 빠지게 됩니다.

‘누가 하느냐?’도 쉽게 해결되기 어려운 딜레마입니다. 후지필름의 고모리 회장같이 시장에 대한 높은 식견을 갖춘 경영진이 시장 상황을 예측하여 Top-Down 방식으로 사업을 추진하는 게 정답일까요?

현장 경험과 고객의 소리를 자주 듣는 직원들의 아이디어들이 모이고 모여 신사업이 되는 Bottom-up이 정답인지는 누구도 말하기 어렵습니다. 두 방식 모두 장•단점을 내포하고 있기 때문이죠. ‘어떻게 하느냐?’는 말할 필요도 없겠죠.

신사업 조직을 담당하고 있는 저도 ‘누가, 언제, 어떻게 하느냐?’에 대한 질문에 쉽게 답을 말하지 못합니다. 아마도 한참은 그 답을 찾아야겠죠. 그런데 그 답을 찾기 기다리는 것보다 기업은 생존을 위해 신사업을 꾸준히 시도해야 합니다.

답이 되지 못하는 방법을 모두 활용하면서 경험과 지식을 쌓아야 하고, 그것이 경영 원칙과 조직 문화가 되어야 합니다. 기업의 생존은 단순히 경영자의 생존에 그치지 않고 구성원들의 생존이기 때문이죠.

글 l 강석태 책임 [‘아이디어 기획의 정석’ 저자]