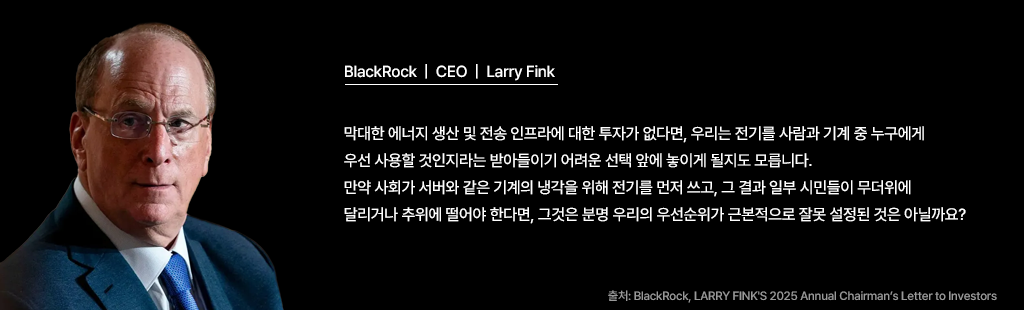

2025년 3월 말, 블랙록(BlackRock)의 CEO 래리 핑크(Larry Fink)가 연례서한을 통해 다시 한번 시장에 메시지를 던졌습니다. 지금까지 블랙록이 연례서한에서 기후변화와 ESG, 지속가능경영 아젠다에 대해 목소리를 냈던 모습과 달리, 이번 연례서한에서는 ‘ESG’나 ‘지속가능성’이라는 단어조차 찾아볼 수 없었는데요.

최근 제가 살고 있는 공동주택 단지에 흥미로운 협조 안내문이 붙었습니다. 준공된 지 5년 정도밖에 되지 않았지만, 초기에 설치된 변압기의 용량이 여름철 전력 사용량을 견디지 못해 정전될 위험이 있으니 관련 투자를 진행하고자 동의를 구하는 내용이었습니다. 냉장고, 세탁기, TV를 넘어 식기세척기, 의류 관리기, 공기청정기까지 다양한 전자 제품이 결혼 시 필수 혼수가 되어가는 세상이다 보니, 그만큼 에너지 소비도 늘어나게 된 것입니다. 이 안내문은 단지 전력 설비의 문제가 아니라, 지금 우리 삶의 방식이 과연 지속가능한가에 대한 근본적인 질문을 던지게 했습니다.

블랙록의 연례서한으로 바라보는 투자의 본질과 ESG 변천사

이번 연례서한에서 래리 핑크 회장은 글로벌 경제의 구조적 문제를 지적하기도 했습니다. 현재 글로벌 경제에서 부의 분배가 지나치게 편중되어 있으며, 이러한 양상은 보호주의(Protectionism)와 같은 문제를 일으킬 수 있다고 경고했습니다. 이를 해결하기 위해 시장을 확장하고 민주화하여 더 많은 사람들이 경제 성장 혜택을 누릴 수 있도록 해야 한다는 것이 그의 견해입니다.

래리 핑크는 ‘투자는 단순한 희망의 행위가 아니라, 희망을 현실로 만드는 행위’라고 말하며, 투자가 인간과 사회의 미래를 더 나은 방향으로 이끄는 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 이는 단순한 수익 추구를 넘어, ‘좋은 투자란 무엇인가’에 대한 근본적인 질문을 던지는 대목이기도 합니다.

ESG라는 용어가 보편화되기 전, 저는 ‘CSR(Corporate Social Responsibility)’이라는 이름 아래 사업장 리스크를 관리하고, 사회 공헌 업무를 수행하던 시절이 있었습니다. 그 시절 LG그룹 워크숍에서 CSR의 의미를 정의하는 시간이 있었는데, 당시 제가 포스트잇에 적었던 ‘세상을 바꾸는 힘’이라는 말이 아직도 기억납니다. 기업이 사회적 책임을 다함으로써 부정적인 영향을 줄이고, 긍정적인 영향을 확산시켜 더 나은 세상과 미래를 만들어간다는 믿음이 담긴 문장이었습니다.

그리고 2019년 무렵, ESG라는 이름으로 재무·투자자의 프레임이 본격적으로 옷을 갈아입던 때, IR 팀으로부터 최근 투자자들이 ESG 평가 결과에 대해 이야기한다며, ‘DJSI(Dow Jones Sustainability Indices), MSCI(Morgan Stanley Capital International), FTSE(Financial Times Stock Exchange)’라는 ESG 평가가 무엇이냐는 질문을 받았던 기억이 납니다. ESG는 사실 2004년에 처음 제시된 개념이지만, 투자자들이 본격적으로 주목하기 시작한 것은 2020년을 앞두고 있던 때였습니다. 당시 대부분의 투자자들은 ESG를 ‘위험 관리 도구’ 수준으로 인식했지만, 글로벌 투자기관들은 먼 듯 가까운 미래를 준비하는 기회의 관점에서 ESG를 바라보고 있었습니다.

이번 래리 핑크의 연례서한도 동일한 흐름으로 바라볼 수 있습니다. 투자자들에게 전하는 메시지로 구성된 이번 서한은 수탁자로서 책임과 의무를 다하기 위해 장기 투자의 안정성 확보를 보다 직접적으로 공유하고 있으며, 이에 동의해 줄 것을 이야기하는 것으로 보입니다.

2025년 ESG에 대한 글로벌 투자자의 시선

한편, 투자자의 관점에서 ESG 공시 기준을 제정하고 발전시켜 나가고 있는 국제회계기준재단(IFRS, International Sustainability Standards Board)의 국제지속가능성표준위원회(ISSB)에서 새로운 소식도 있었습니다. ISSB는 25년 1월 보고서를 통해 ‘자연자본(생물다양성)과 인적자본 관련 정보를 투자자들이 많이 찾고 있지만, 정보가 파편화되어 있고 일관성이 부족해 투자의사 결정 등에 활용하기 어렵다’고 언급한 바 있습니다.

특히 인적자본은 블랙록이 수년 전 연례서한에서 중요성을 강조했던 주제이기도 합니다. 이제 기업이 장기적으로 성장하기 위해서는 우수한 인재를 어떻게 확보하고(Hire), 어떻게 유지할 것인가(Retention)가 핵심적인 전략이 되었습니다. 실제로 많은 투자자가 인적자본에 관심을 보이며 투자의사 결정에 반영하려 하고 있지만, 그 판단을 뒷받침할 데이터가 여전히 부족한 실정입니다.

물론 많은 기업들이 ESG 보고서 또는 지속가능경영보고서를 통해 다양한 사회적 지표 데이터를 공개하고 있는 것도 사실입니다. 그럼에도 불구하고 ‘활용하기 어렵다’는 의견이 제기되는 이유는 무엇일까요? 이는 지표 간 기준과 정의가 제각각이라 기업 간 비교가 어렵거나, 데이터의 신뢰성과 검증 가능성이 낮다는 데에서 비롯됩니다. 앞으로는 이러한 한계를 극복하기 위해, 어떤 정보가 투자자의 의사결정에 실질적으로 도움이 되는지를 중심으로 공시 기준과 요건이 보다 명확히 정립될 것으로 보입니다.

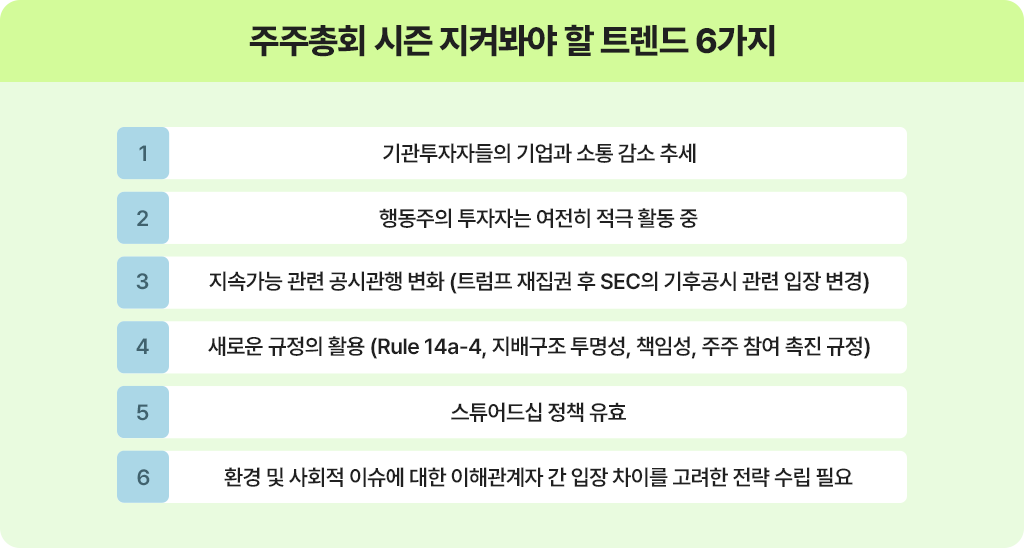

이와 관련해 최근 미국의 로펌인 폴 와이즈(Paul, Weiss)에서는, 2025년 주주총회 시즌에 살펴봐야 할 주요 트렌드를 6가지로 정리했습니다. 특히 눈에 띄는 점은, 기관투자자들이 여전히 스튜어드십 정책*에 기반해 의사결정을 내리고 있으며, 기업들은 전략 수립 시 이를 충분히 고려해야 한다는 점입니다. 동시에, ESG 아젠다를 둘러싼 기관투자자, 의결권 자문사 등 이해관계자 간의 의견 차이도 존재한다는 점에서 기업은 보다 다양한 관점을 반영한 균형 잡힌 전략 수립이 필요하다는 조언도 함께 제시되었습니다. 따라서 우리 기업의 투자자는 어떤 것에 우선순위를 두고 있는지 Engagement(기업 관여)를 통해 파악하고 대응해야 할 것으로 보입니다.

*스튜어드십 정책: 기관투자가가 고객의 자산을 운용할 때 지켜야 할 책임과 행동지침을 의미

글로벌 금융시장에서 여전히 유효하게 작용하는 ESG

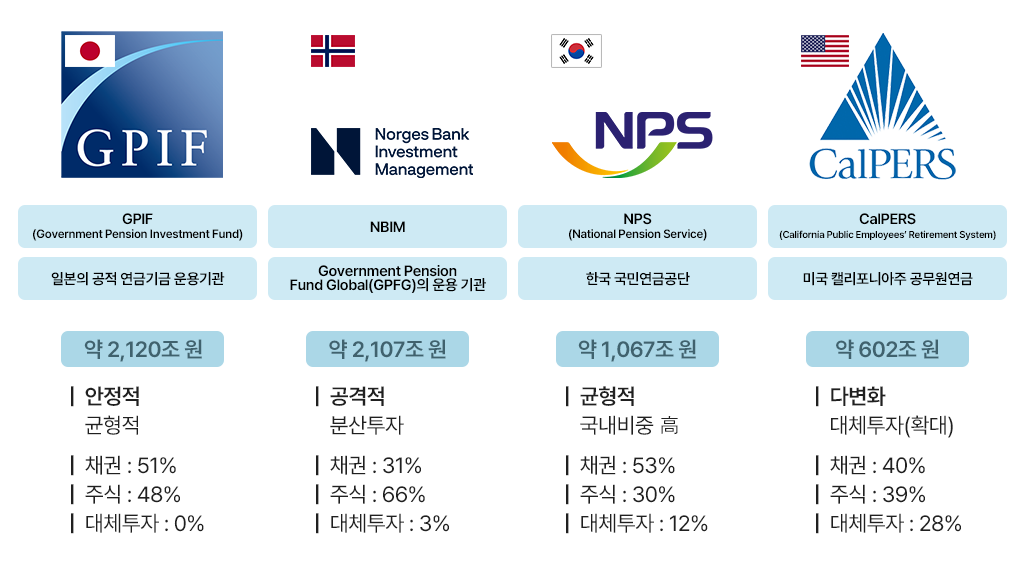

앞선 내용에서 알 수 있듯이 전반적으로 투자자들이 여전히 ESG를 핵심 아젠다로 인식하는 가운데, 금융시장에서도 ESG가 유효하게 작용하는 것으로 나타났습니다. 일본의 후생연금펀드인 GPIF(Government Pension Investment Fund)는 지난 3월 말, 자본시장에 지속가능성 리스크가 중요하다며 환경 및 사회적 리스크 관리의 중요성을 강조했습니다.

GPIF는 약 2,120조 원 규모의 자산을 운용하는 세계 최대 규모의 공적 연기금 중 하나로, 명확한 리스크 관리 체계와 목표 수익률 설정을 통해 연금 자산의 안정적인 운용을 추구하고 있습니다. 아래 표는 GPIF를 포함한 주요 연기금의 위험 관리 및 자산 배분 전략을 정리한 것으로, 이들은 공통적으로 자산의 안정성과 수익성을 동시에 고려하며, 장기적인 투자 성과의 극대화를 목표로 하고 있음을 보여줍니다.

노르웨이와 한국의 국민연금 또한 ESG를 중요한 투자 지표로 활용하고 있습니다. 노르웨이 연기금인 GPFG(Government Pension Fund Global)는 전 세계 9,000개 이상의 기업에 분산 투자하고 있으며, 폭넓은 기업 관여 활동을 전개하고 있습니다. 2023년 기준, 1,248건의 ESG 관련 기업과 대화를 진행했는데, 대화의 주제는 탄소배출량 감축 목표 설정 및 이행이었습니다. GPFG는 기후변화 대응은 물론 사회적 이슈에 대한 글로벌 ESG 스탠다드의 준수를 기업에 요구하고 있으며, 이와 함께 ESG 리스크도 함께 평가하고 있습니다.

한국의 국민연금은 국내 최대 기관투자자로서, 투자 대상 기업에 대해 독립적 사외이사 및 여성 이사의 확대를 요구하고 있습니다. 실제로 2018년에는 스튜어드십 코드를 도입해 주주권을 적극 행사하여 지배구조 개선을 요구하고 있습니다. 특히 단기 개입보다는 장기적 가치 제고를 목표로, 점진적인 주주권 행사를 통해 개선을 요구하여 무리한 경영 개입을 지양하고, 책임 있는 주주로 역할을 강조하고 있습니다.

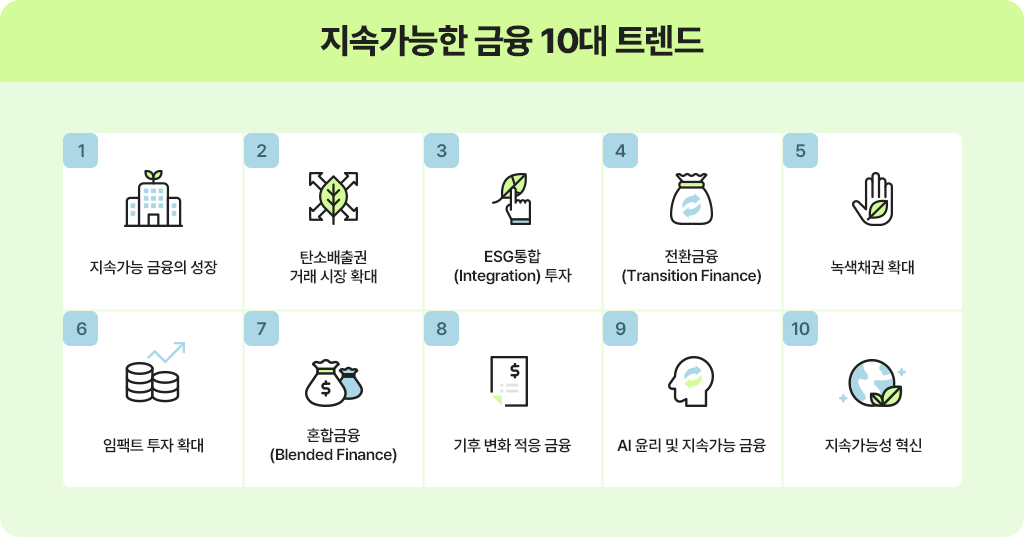

이처럼 전반적인 금융시장에서도 ESG는 다양한 측면에서 유효한 상황이며, 2025년 지속가능한 금융 트렌드로 여러 요소가 제시되는 상황입니다.

지속가능한 미래 실현을 위해 움직이는 기관들

ESG 자산 관리 규모는 2026년까지 약 34조 달러에 이를 것으로 전망되며, Amundi와 같은 자산 관리 회사들이 ESG 펀드에 적극적인 투자를 이어가고 있습니다. 이는 투자자들이 재무적 수익뿐 아니라 환경적·사회적 영향까지 고려하는 투자 철학을 유지하고 있음을 보여줍니다.

또한 확대되는 탄소배출권 거래 시장은 기업이 청정 기술을 도입하도록 만들고 있으며, ESG 관점의 실질적인 행동 변화로 이어지고 있습니다. 투자자들 역시 다양한 ESG 평가 결과를 기반으로 지속가능성과 책임 경영 수준이 높은 기업을 선별해 우선적으로 자금을 투자하고 있습니다.

한편, BNP 파리바(BNP Paribas)와 같은 글로벌 금융기관은 기업들이 특정 ESG 목표를 달성할 수 있도록 지속가능 연계 채권을 통해 자금을 지원하는 추세입니다. 이를 전환 금융(Transition Finance)이라고 부르며, 오늘날 기후변화 대응과 탄소배출량 감축 등 목표 달성을 위한 자금 조달 방식으로 주목받고 있습니다. EU의 녹색 채권 표준 도입과 함께 녹색 채권 발행은 2025년에 1조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

또한, 긍정적인 환경 및 사회적 영향을 창출하는 프로젝트에 투자하면서 수익성도 함께 추구하는 ‘임팩트 투자(Impact Investment)’ 시장 역시 빠르게 확대되고 있습니다. 공공 자금을 마중물 삼아 민간 투자를 유치하는 ‘혼합금융(Blended Finance)’은 록펠러 재단을 중심으로 활발히 활용되고 있으며, 청정에너지·지속가능 농업 등의 분야에서 실질적인 자금 유입을 가능하게 하고 있습니다.

더불어 스위스 재보험사(Swiss Re)가 발행하는 재난 채권(Catastrophe Bonds)은 기후 재난 대응 및 복구를 위한 자금 조달에 사용되고 있으며, 개발도상국의 재난 위험 관리에 기여하는 기후변화 적응 금융(Climate Adaptation Finance)도 하나의 트렌드로 자리매김하고 있습니다. 더하여 레피니티브(Refinitiv)와 같은 정보제공 기관들은 AI를 활용해 ESG 데이터를 분석하여 데이터의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 클라임웍스(Climeworks)와 같은 기업들은 탄소 포집 기술 등 혁신적인 기술에 투자하여 순환 경제와 탄소 중립 목표를 달성하고자 노력 중입니다.

이러한 트렌드는 지속가능 금융이 환경적·사회적 과제를 해결하면서 동시에 경제적 성과를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

Anti-ESG, ESG 규제 후퇴 분위기 속 기업이 지향해야 할 ESG 경영 방식

다시 처음으로 돌아가 정리하자면 블랙록의 연례서한은 투자 대상과 우선순위, 그리고 방법 등 기술적인 정보를 담고 있습니다. 이와 함께 어려운 경제·시장 상황 속 투자기관의 책임으로 ‘보다 많은 곳과 사람들에게 번영을 확대하는(Expanding Prosperity in more places, for more people) 투자의 민주화(Democratization of investing)’라는 제목을 통해 투자자가 ESG 관점에서 추구해야 할 방향성을 제시하고 있다고 생각합니다.

기후변화와 같은 인류가 직면한 거대한 위기는 막대한 투자 없이는 결코 해결할 수 없습니다. 그렇기에 투자자는 단순한 자본 공급자가 아니라, 본업을 통해 환경과 사회문제를 해결하여 사업과 사회적 책임을 모두 성공적으로 이행하는 기업에 우선 또는 집중 투자할 필요가 있습니다. 이는 단지 좋은 기업을 지원하는 차원을 넘어, 자금조달 구조를 통해 기업의 전략과 방향성을 실질적으로 변화시키는 강력한 수단이 될 수 있습니다.

최근 일각에서 제기되는 Anti-ESG 흐름이나 일부 규제 후퇴의 분위기 속에서도, 기업은 중심을 잃지 말아야 합니다. 무엇보다 중요한 것은, 투자자들이 전달하고자 하는 깊은 생각과 관점을 읽어 내 중장기적으로, 그리고 전사적으로 어떻게 ESG 경영을 추진할 것인지 고민해야 합니다. 단순히 평가나 공시와 같은 외부의 요구에 대응하는 파편적인 업무 중심으로 갈 것이 아니라, 각자의 업무 특성에 따라 필요에 맞춰 사업 포트폴리오를 전환하고 투자를 통한 혁신으로 인류라는 큰 고객의 문제를 해결할 수 있어야 합니다. 이것이 새로운 제품과 서비스를 세상에 내놓으려는 사업 관점에서 진정한 ESG 경영의 시작점일지 모릅니다.이러한 변화를 성공적으로 맞이했을 때, 혁신적인 기술과 문제 가득한 세상을 조금이라도 바꿀 수 있지 않을까요? 어쩌면 우리가 접해왔던 글로벌 투자기관들은 그런 기업을 뒤에서 묵묵히 응원하면서 모두가 번영하는 유토피아를 꿈꾸는 키다리 아저씨 같은 존재였을지도 모릅니다. 잠시 그런 착각을 해보며 이번 뉴스레터를 마칩니다.

최근 일각에서 제기되는 Anti-ESG 흐름이나 일부 규제 후퇴의 분위기 속에서도, 기업은 중심을 잃지 말아야 합니다. 무엇보다 중요한 것은, 투자자들이 전달하고자 하는 깊은 생각과 관점을 읽어 내 중장기적으로, 그리고 전사적으로 어떻게 ESG 경영을 추진할 것인지 고민해야 합니다. 단순히 평가나 공시와 같은 외부의 요구에 대응하는 파편적인 업무 중심으로 갈 것이 아니라, 각자의 업무 특성에 따라 필요에 맞춰 사업 포트폴리오를 전환하고 투자를 통한 혁신으로 인류라는 큰 고객의 문제를 해결할 수 있어야 합니다. 이것이 새로운 제품과 서비스를 세상에 내놓으려는 사업 관점에서 진정한 ESG 경영의 시작점일지 모릅니다.이러한 변화를 성공적으로 맞이했을 때, 혁신적인 기술과 문제 가득한 세상을 조금이라도 바꿀 수 있지 않을까요? 어쩌면 우리가 접해왔던 글로벌 투자기관들은 그런 기업을 뒤에서 묵묵히 응원하면서 모두가 번영하는 유토피아를 꿈꾸는 키다리 아저씨 같은 존재였을지도 모릅니다. 잠시 그런 착각을 해보며 이번 뉴스레터를 마칩니다.

사전 동의 없이 2차 가공 및 영리적인 이용을 금합니다.